決めつけないで

それってホントに認知症?

吠えやおもらしなどの問題行動がはじまると、認知症を疑う飼い主さんは多いもの。「おかしいな?」と思ったら、叱らずにまずは動物病院で相談して、愛犬の状態を理解しましょう。

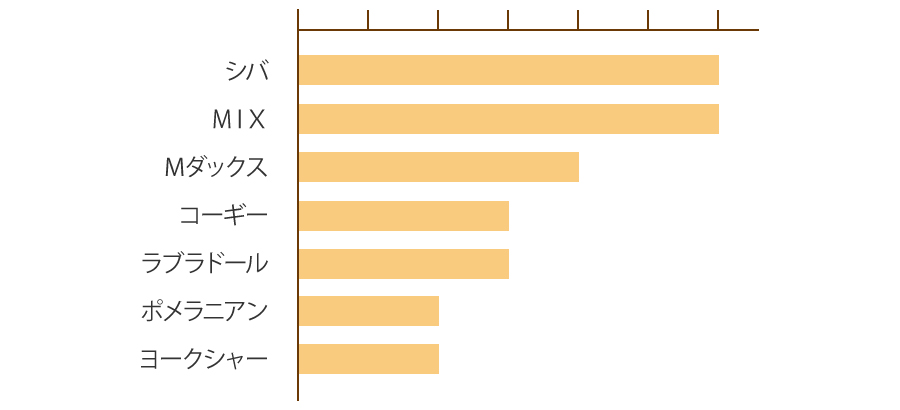

認知症でお悩みの犬種

※2017年10月高齢犬カタログvol.2アンケートより

「 咬みつく 」

認知症の場合

喜怒哀楽がなくなったような顔つき、無反応で感情も読みづらくなり、飼い主さんの手を咬んじゃダメだという配慮ができなくなります。ハーネスや首輪、エリザベスカラーなどを使って、咬まれない工夫をすることが大切です。

老化の場合

視力・聴力・感知能力が低下すると、急に触られてビックリして咬む仕草を見せることも。性格が変わったと思わずに、触れる前に大げさに声をかけて予告し、安心感を与えてあげましょう。

「 吠え続ける 」

認知症の場合

短調な声で、ほぼ一定の間隔で断続的に吠え続け、制止しても吠え止まなかったり、ぼーっと一点を見つめるといった特徴があります。

老化の場合

夜鳴き=認知症とは限らず、「そばにきて」「お水がほしい」「立たせて」「いたい」といった要求から吠え続けている場合があります。主訴を探り、吠える理由とサイクルをつかんで対応を見つけていきましょう。

ワンポイントアドバイス!

普段と違う様子や行動が見られても、すべてが認知症とは限りません。膀胱炎でおもらしが増えたり、まっすぐ歩けなくなる前庭疾患などの「病気」が原因の場合も。認知症と宣告されてショックで受け入れられないけれど、事実を受け止め、できることを考えましょう。 早めの受診で進行を遅らせたり、生活環境の見直しなど適切な対処をすることが大切です。重介護のケアが困難な際は、短期的に薬やサプリメントを活用する方法もあります。

(高齢犬カタログvol.3掲載)